- 硝子体出血とは?

- 黒い影や視界のかすみは硝子体出血かも?症状と見え方について

- 硝子体出血の原因

- 硝子体出血の検査方法

- 硝子体出血の治療方法

- 硝子体出血は手術をしないとどうなる?

- 硝子体出血の手術後の注意点

硝子体出血とは?

硝子体は、眼球の大部分を占めるゼリー状の組織です。

硝子体は、眼球の大部分を占めるゼリー状の組織です。

硝子体出血とは、眼底の新生血管が破れるなどして、硝子体に血液が溜まっている状態です(硝子体には血管がなく、よって硝子体そのものから出血することはありません)。

硝子体出血を起こすと、外からの光が網膜に届かなくなり、視力低下や視野欠損などの症状が引き起こされます。網膜剥離など、重大な眼疾患が原因になることもあります。

症状に気づいたら、様子見はせずすぐに当院にご相談ください。

黒い影や視界のかすみは硝子体出血かも?症状と見え方について

硝子体出血では、その出血量の多さに応じて、以下のような症状が見られます。

なお、硝子体出血が起きても、目が赤くなる等の見た目の変化はありません。

出血量が少ない場合

- 視界で黒い糸くずのようなものが浮遊している(飛蚊症)

- 視界が白っぽくなる(霧視)

- 視力低下

出血量が多い場合

- 急激な視力低下

- 失明(放置した場合)

硝子体出血の原因

硝子体出血は、主に新生血管など網膜の血管が破れることで引き起こされます。

新生血管は、網膜の血管が障害された時に、網膜に栄養や酸素をなんとか供給しようとして発生する、本来は必要のない血管です。正常な血管と異なりもろいため、すぐに破れて出血を起こします。そしてその出血によって、飛蚊症や霧視、視力低下などの症状が引き起こされます。また出血量が多い場合には、失明に至ることもあります。

原因として考えられる病気として、以下のようなものが挙げられます。

硝子体出血から考えられる主な病気

糖尿病網膜症

糖尿病網膜症が進行すると、網膜の血管が障害され、新生血管が発生するため、硝子体出血の原因となります。

新生血管の発生を抑えるレーザー手術、出血や濁りを取り除く硝子体手術などが必要になります。牽引性網膜剥離を合併し、硝子体手術が必要になることもあります。

網膜剥離

網膜剥離とは、網膜に穴があくこと(網膜裂孔)や外傷などをきっかけに、網膜が剥がれてしまう病気です。網膜が剥がれる際、血管が障害され、出血が生じます。飛蚊症、視野欠損、視野に光が走る光視症などの症状を伴います。治療では光凝固術、網膜復位術、硝子体手術などを行います。

加齢黄斑変性

主に加齢を原因として、網膜の中心にある黄斑が変性し、新生血管の発生および出血・浮腫みが生じる病気です。出血は通常、網膜内に留まりますが、硝子体にまで及ぶこともあります。物が歪んで見える、ぼやけて見える、視野の欠損、色覚障害、視力低下などを伴います。また放置していると、失明に至ります。治療では、硝子体注射、硝子体手術、光線力学的療法などを行います。

網膜静脈閉塞症

網膜の静脈が閉塞することで、新生血管が発生する病気です。視力低下、暗点、物が歪んで見える、かすんで見える、視野欠損などの症状を伴います。硝子体出血は自然に吸収されることもありますが、そうでない場合は硝子体手術が必要になります。

網膜細動脈瘤破裂

網膜の動脈の一部が瘤となり、破裂して眼内で出血や黄斑浮腫を起こした状態です。視力低下、飛蚊症、視野障害、かすんで見える・歪んで見える等の症状を伴います。主に、高血圧症が原因となります。未破裂であればレーザー治療で対応可能ですが、破裂した場合には硝子体手術が必要になります。

外傷

目や頭部への外傷によって、網膜の血管が破れ、出血を起こすことがあります。スポーツ、転倒、交通事故、喧嘩などが主な原因となります。硝子体出血、網膜剥離などがある場合、硝子体手術を行います。

テルソン症候群

くも膜下出血や脳出血の後、眼内に出血が生じ、硝子体にまで及ぶことがあります。その機序は明らかになっていませんが、頭蓋内の圧の上昇によって、網膜の静脈の血流が低下し、出血するのではないかと考えられています。脳卒中の発症後・治療後は、見え方にも注意しなければなりません。

硝子体出血の検査方法

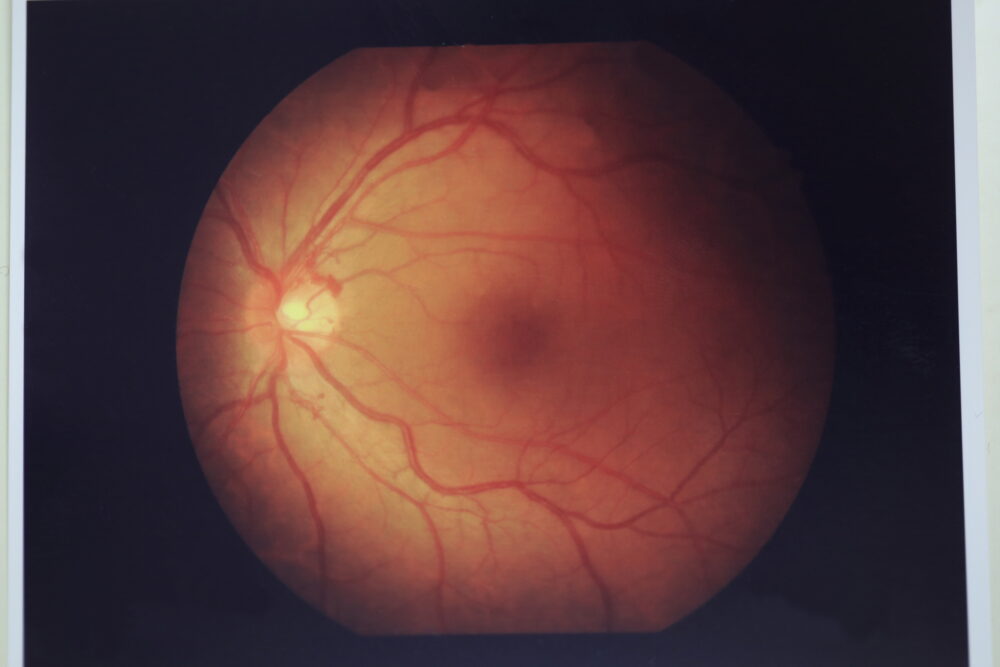

眼底検査

散瞳薬を点眼して瞳孔を開いた上で、眼底カメラで網膜などの眼底組織を観察します。

光干渉断層計(OCT)検査

近赤外線を用いて、眼底の断層画像を撮影します。網膜の中心にある黄斑の異常を早期発見することができます。

網膜電図(ERG)検査

出血が多く、眼底カメラで眼底を撮影できない場合に行う検査です。電位変化をもとに、網膜の機能が正常であるかどうかを確認します。

超音波検査

網膜電図検査と同様、出血が多い場合に行う検査です。超音波により、網膜剥離の有無や眼軸の長さを調べることができます。

硝子体出血の治療方法

硝子体出血に対する治療法は、網膜剥離があるか・ないかによって、以下のように異なります。

網膜剥離がある場合

出血を取り除き、剥離した網膜を元の位置に戻すため、レーザー治療や硝子体手術を行います。

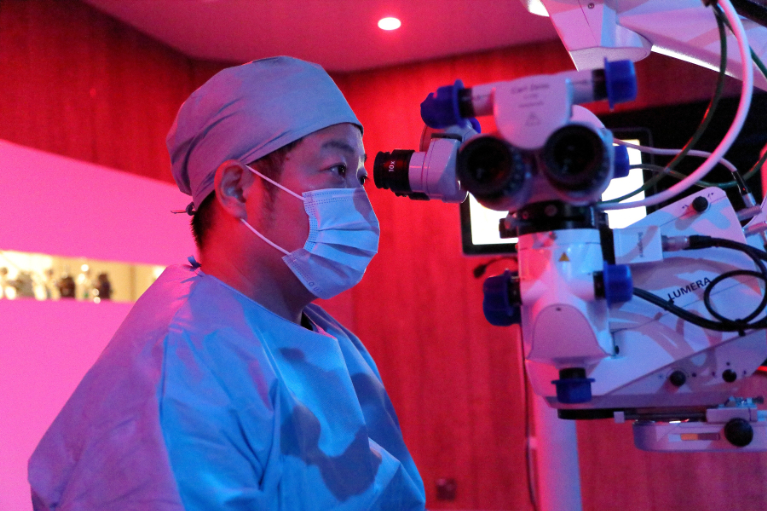

硝子体手術とは?

硝子体手術とは、白目部分に小さな穴をあけ、そこから器具を挿入し、眼内でさまざまな処置を行う手術です。硝子体出血の他、網膜剥離、増殖糖尿病網膜症、黄斑上膜、黄斑円孔、網膜静脈閉塞症など、さまざまな疾患が適応となります。

硝子体出血・網膜剥離に対しては、出血を取り除いたり、網膜を元の位置へと戻したりする処置を行います。

網膜剥離がない場合

網膜裂孔に留まり、網膜剥離が起こっていない場合、まずはレーザー治療を行うのが基本です。出血が改善されず、視力が低下したままである場合には、硝子体手術を行います。

硝子体出血は手術をしないとどうなる?

硝子体出血があったからといって、すべての症例で、ただちに硝子体手術が必要になるわけではありません。

硝子体出血があったからといって、すべての症例で、ただちに硝子体手術が必要になるわけではありません。

少量の硝子体出血であれば、時間の経過、レーザー治療による出血の消失も期待できるためです。

ただし、網膜剥離がなど、緊急性の高い病気が原因になっている場合には、すぐに硝子体手術を行います。

手術が遅れると、最悪の場合には失明に至ります。

硝子体出血の手術後の注意点

視力が回復するまでの期間には個人差がある

視力が回復するまでの期間は、1週間~1ヶ月と幅があります。また、安定した視力が得られるのは、約半年後となります。

合併症のリスクがある

手術後、結膜下出血、痛み・異物感、網膜裂孔・網膜剥離などの合併症が起こるリスクがあります。合併症のリスクについては、事前に詳しくご説明いたします。ご不安な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。

- 結膜下出血については、2~3週間以内に吸収されます。

- 痛みや異物感については、徐々に改善します。また、痛み止めを処方します。

- 網膜裂孔・網膜剥離が生じた時には、レーザー治療や再度の硝子体手術が必要になります。

手術後、数日~1週間ほど、うつ伏せの姿勢で過ごす必要が生じることがある

網膜剥離を合併しており、空気やシリコンオイルを注入した場合には、手術後の数日~1週間ほどを、うつ伏せの姿勢で過ごす必要があります。