まぶしいのは目の病気?

太陽や強い光を見たり、暗いところから明るいところへ出ると、誰でも「まぶしい」と感じます。もちろんこれは正常な反応であり、問題はありません。

太陽や強い光を見たり、暗いところから明るいところへ出ると、誰でも「まぶしい」と感じます。もちろんこれは正常な反応であり、問題はありません。

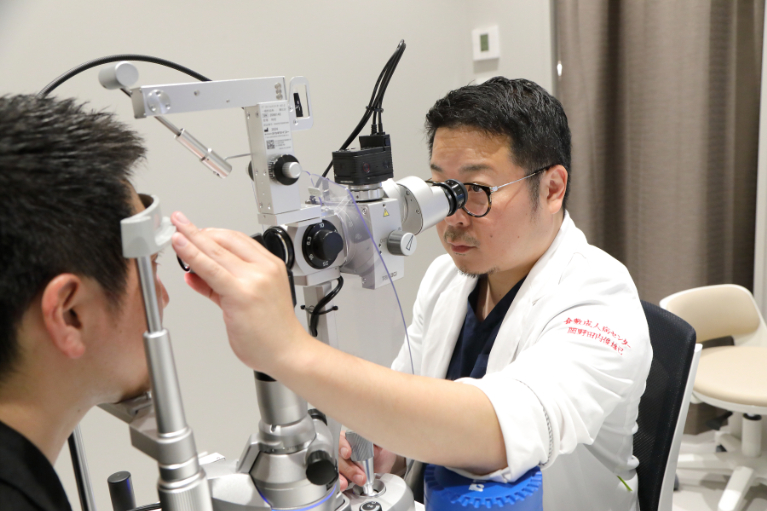

しかし、室内の明るさをまぶしく感じる、自分だけまぶしく感じるといった場合には、眼疾患を疑う必要があります。このような症状の原因となる眼疾患としては、まず白内障が挙げられますが、それ以外にも緑内障、ドライアイ、ぶどう膜炎などを疑いながら診察・検査をしていきます。

異常なまぶしさを感じる・目を開けていられないという方、サングラスが手放せないといった方は、放置せずお早目に当院にご相談ください。

まぶしく感じやすい原因

画面の見過ぎ

パソコン・スマホの長時間使用、映画鑑賞などによって目を酷使すると、一時的にドライアイの状態になり、光をまぶしく感じることがあります。その他の症状としては、眼の乾燥、重い感じ、ぼやけて見える、視力低下等が挙げられます。

睡眠不足・ストレス

睡眠不足の時には、目がショボショボしたり、まぶしく感じるということがあります。またストレスによって神経が過敏になり、光(や音)などに反応しやすくなるというケースもあります。十分に睡眠・休養をとり、ストレスが解消されれば、症状は比較的短期間で改善します。

コンタクトレンズ

コンタクトレンズの装用は、目の表面の乾燥を招き、まぶしさの原因になることがあります。特にソフトコンタクトレンズを使用している方、洗浄などの管理を正しくできていない方は注意・改善が必要です。汚れ、フィッティング不良によって光が散乱し、まぶしさを感じるということもあります。コンタクトレンズが原因と思われる場合も、当院にご相談ください。

乱視

乱視とは、角膜や水晶体が歪んでいることで、ピントが合わずにぼやけて見える屈折異常です。外から入ってきた光が網膜に光が集まらず、拡散してしまうため、光をまぶしく感じることがあります。

まぶしいと感じる目の病気と治療方法

白内障

主に加齢を原因として、水晶体が濁ってしまう病気です。早ければ40代から、80代以上になるとほとんどの方に発症します。濁った水晶体により、まぶしさを感じます。その他、かすみ目、視力低下、物が二重に見えるといった症状も伴います。

治療方法

点眼薬・内服薬を使った薬物療法により、白内障の進行を抑制することができます。日常生活に支障をきたしている場合には、濁った水晶体を取り除き、人工の眼内レンズを挿入する白内障手術を行います。当院では、単焦点眼内レンズ・多焦点眼内レンズをご用意し、ご希望・ライフスタイルに合ったレンズを提案します。

緑内障

何らかの原因によって視神経が障害される病気です。視野欠損や視野狭窄、視力低下などの症状に加え、人によってはまぶしさを感じることがあります。長期にわたって放置していると、最悪の場合には失明に至る病気です。

治療方法

薬物療法では、点眼薬や内服薬を使用します。必要に応じて、複数の薬を併用します。薬物療法で十分な効果が得られない場合には、房水の流れを良くするレーザー治療や手術を行います。レーザー治療・手術ともに日帰りで受けられます。

ドライアイ

涙の分泌量の不足、涙の層のバランスの乱れなどを原因として、目の乾きや痛み、まぶしさ、異物感、目の疲れやすさといった症状が引き起こされる病気です。背景には、部屋の乾燥、スマホ・パソコン作業などによる目の酷使・まばたきの減少、コンタクトレンズの長期装用などがあることが多くなります。

治療方法

軽度であれば、点眼薬を用いた治療を行います。中等度以上の場合には、涙点プラグが有効です。涙の排出口を小さなプラグで塞ぐことで、目の表面に溜まる涙の量を維持します。その他、部屋を加湿する・目の酷使を避ける・まばたきを意識的に増やす、コンタクトレンズの見直し(ソフトからハードに変更する、眼鏡にする)等の対策も有効です。

ぶどう膜炎

脈絡膜・毛様体・虹彩で構成されるぶどう膜で炎症が起こる病気です。ウイルスや細菌の感染、アレルギーなどが主な原因となります。かすみ目、飛蚊症、まぶしさ、目の充血といった症状を伴います。

治療方法

炎症を抑えるステロイド点眼薬、虹彩・水晶体の癒着を防ぐ散瞳薬などを使用します。また炎症が強い場合には、ステロイドの内服・注射、免疫抑制剤や生物学的製剤の注射・点滴などを行うこともあります。

まぶしく感じる時の対処法

目薬やまばたきで目を潤す

目薬をさしたり、意識的にまばたきの回数を増やすことで、目の表面を潤すという方法です。特にパソコン作業をしている時は、まばたきの回数が減りがちです。

目薬をさしたり、意識的にまばたきの回数を増やすことで、目の表面を潤すという方法です。特にパソコン作業をしている時は、まばたきの回数が減りがちです。

紫外線を避ける

帽子、サングラス、日傘などで紫外線を避けるという方法です。紫外線の浴び過ぎは、白内障や緑内障のリスクを高めると言われているため、これらの病気を予防するという意味でも有効です。

帽子、サングラス、日傘などで紫外線を避けるという方法です。紫外線の浴び過ぎは、白内障や緑内障のリスクを高めると言われているため、これらの病気を予防するという意味でも有効です。

早めに眼科を受診する

目薬をさしたり、まばたきの回数を増やしたり、紫外線を避けたりといった方法は、あくまで対症療法であり、根本的な解決にはなりません。病気の早期発見・早期治療のため、症状が続く場合には、お早目に当院にご相談ください。

目薬をさしたり、まばたきの回数を増やしたり、紫外線を避けたりといった方法は、あくまで対症療法であり、根本的な解決にはなりません。病気の早期発見・早期治療のため、症状が続く場合には、お早目に当院にご相談ください。