眼底検査とは

眼底検査とは、目の奥にある「眼底」を調べる検査です。

眼底検査とは、目の奥にある「眼底」を調べる検査です。

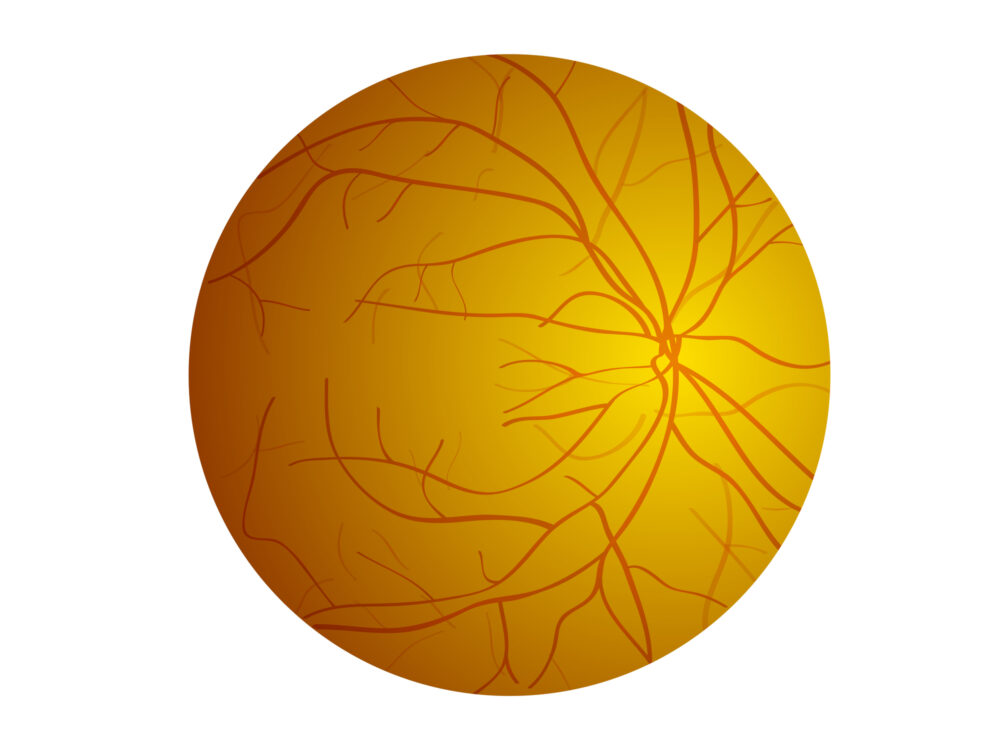

眼底には、網膜や脈絡膜、視神経乳頭・硝子体・網膜血管などが存在します。

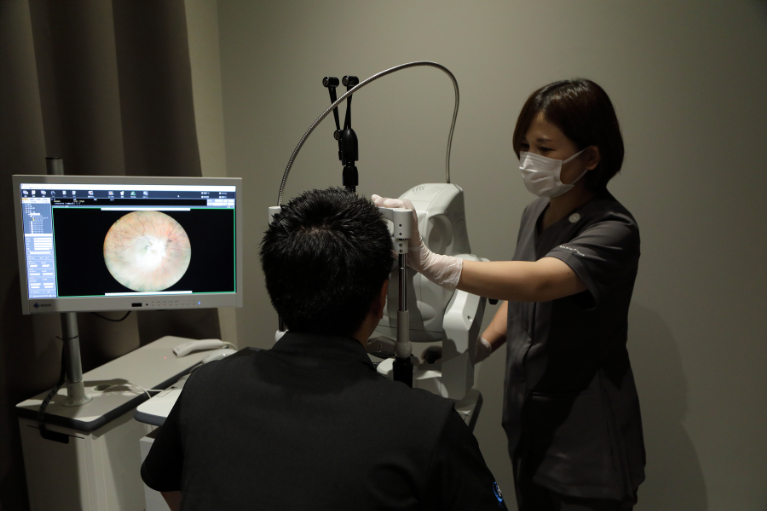

眼底検査には、医師がレンズを持って眼底を観察する方法と、眼底カメラで眼底を撮影し評価する方法があります。どちらの方法も、痛みは伴いません。

眼底を詳しく調べる場合には、瞳孔を開くための点眼薬(散瞳薬)を使用します。

散瞳検査を行った場合は約4時間ほど、視界がぼやけます。

このような方は

眼底検査を受けましょう

眼底検査は、主に以下のようなケースで実施されます。

- 蚊のようなものが視界を

浮遊している(飛蚊症) - 視界に光が走ったり、

チカチカしたりする(光視症) - 視野の一部が欠ける(視野欠損)

- 視界のゆがみ、

一部が暗い等の異常がある - 糖尿病、高血圧症などの

持病がある

眼底検査で何がわかる?

「異常あり」だった場合は?

眼底には、目の病気、そして全身の病気にかかわる情報が多く存在します。

眼底には、目の病気、そして全身の病気にかかわる情報が多く存在します。

眼底検査では、眼底の血管や網膜、視神経などに着目し、その状態を調べます。定期的に眼底検査を受けることで、目・身体の病気の早期発見につながります。

以下で、眼底検査で調べる項目についてご説明します。

動脈硬化変化(S1~4)

網膜の血管の動脈硬化(加齢・生活習慣病などによって血管が脆く硬くなること)の有無・程度を表します。0~4の5段階で評価され、数字が大きいほど、動脈硬化が進行していると考えます。

高血圧性変化(H1~4)

高血圧によって、眼底に現れる変化を表します。0~4の5段階で評価され、数字が大きいほど、高血圧症が進行していると考えます。

視神経乳頭陥凹拡大、

網膜神経繊維層欠損

視神経乳頭陥凹拡大とは、眼の奥の視神経の視神経乳頭のくぼみが大きいことを指します。また網膜神経繊維層欠損とは、視神経乳頭から扇形に広がる神経線維が欠損していることを指します。

どちらも視神経の異常であり、緑内障が疑われます。精密検査で問題がない場合も、定期的に検査を受けることをおすすめします。

透光体混濁

本来は透明であるはずの中間透光体(角膜・硝子体・水晶体)が、何らかの原因によって濁っている状態です。疑われる原因としては、白内障、硝子体出血、角膜の傷・炎症などが挙げられます。うち、もっとも多いのが白内障です。自覚症状がなくても、必ず精密検査を受けましょう。

黄斑部異常

網膜の中心にある黄斑部での異常が認められる状態です。

加齢黄斑変性や中心性網膜炎、黄斑円孔、黄斑前膜(黄斑上膜)、黄斑浮腫、黄斑下血種などが疑われます。黄斑部が障害されることで、視力低下、視野の歪み、中心部の見えづらさなどの症状を伴うことがあります。

眼底出血

網膜の血管が破れ、その周囲に出血が広がっている状態です。出血した部位や量、浮腫の程度によっては、急激な視力低下が見られます。原因としては、網膜静脈閉塞症、動脈硬化、腎疾患、外傷などが挙げられます。特に生活習慣病のある方は、眼底出血のリスクが高くなります。なお、眼底出血は、外から見ても判断はできません。

ドルーゼン

網膜に認められる白色または黄白色の沈着物のことを指します。ほとんどは加齢に伴う変化であり、黄斑部に生じた場合には加齢黄斑変性の前段階である可能性を考えます。ドルーゼンの数が多い場合、大きさ・形状に異常がある場合、加齢黄斑変性の疑いがより強まります。中心視力の低下や失明につながることのある病気であるため、早期発見・早期治療が重要です。

網膜脈絡膜萎縮

網膜と網膜の外側にある脈絡膜が萎縮し、正常に機能していない状態を指します。よく見られるのが、近視性のものです。特に強度近視の場合、網膜脈絡膜萎縮のリスクが高くなります。それ以外の原因としては、加齢黄斑変性、遺伝的要因などが挙げられます。

コーヌス

視神経乳頭の形態的変化のことを指します。しばしば近視の人に見られます。多くは治療の対象にはなりませんが、近視性黄斑変性症などが隠れていることもあるため、精密検査、および年に1度の定期的な検査を受けるようにしてください。

眼底検査の精密検査で

見つけられる病気

緑内障

徐々に視野が狭くなる病気ですが、反対の目によって視野が補われること・視力低下が緩やかであることから、発見が遅れがちです。日本人の中途失明の原因として、もっともよく見られます。定期的に眼底検査を行い、視神経の状態を調べることで、早期発見できます。

糖尿病網膜症(眼底出血)

糖尿病の発症後、合併症として起こる病気です。ほとんど自覚症状がないまま進行し、見えづらさに気づいた時には視力の回復は困難になっています。糖尿病の診断を受けた方は、無症状であっても定期的に眼底検査を受ける必要があります。

黄斑変性

主に加齢を原因として、網膜の中心にある黄斑部が変性し、見えづらさ、視野の欠け、物が歪んで見える等の症状を伴う病気です。黄斑のさらに中心にある中心窩が障害された場合には、より深刻な視力低下が引き起こされます。眼底検査と共に、アムスラーチャートを使った検査を行います。治療では、硝子体注射、硝子体手術などを行います。

網膜血管の動脈硬化・閉塞

高血圧症や糖尿病、脂質異常症に伴う動脈硬化は、網膜でも進行します。生活習慣病の診断・治療、合併症の予防が必要です。

白内障(疑い)

白内障は、主に加齢を原因として、透明な水晶体が白く濁る病気です。その他、糖尿病、アトピー性皮膚炎、ぶどう膜炎などが原因になることもあります。症状としては、視力低下、かすみ目、まぶしさなどが挙げられます。

視力低下が進んだ場合には、手術が必要になります。当院では、白内障の日帰り手術を行っています。院長が専門とする手術のうちの1つですので、安心してご相談ください。

眼底検査の方法

眼底カメラを使った眼底検査の手順は、以下の通りです。検査にかかる時間は、数分です。

- 暗い検査室で、眼底カメラの顔受け台に顎をのせます。

- 目を大きく開いて、レンズの中の緑色の点を見つめます。

- フラッシュが光り、撮影されます。検査終了です。

- 検査後はフラッシュの影響で目が眩みますが、5~10分で自然に治ります。目を擦らないようにしてください。

コンタクトレンズを

装用されている方へ

コンタクトレンズを装用したままだと、眼底がきれいに撮影できないことがあります。

眼鏡でお越しいただくか、院内でコンタクトレンズをお外しいただくよう、お願いいたします。

よくある質問

眼底検査ができない人はいますか?

白内障・角膜の濁りが強い場合は、眼底が映らないため、超音波検査など別の方法で調べます。

また眼底検査前には、散瞳薬を使用することがあります。目薬のアレルギーがある方は、別のお薬を使って瞳孔を開き、眼底検査を行います。

どれくらい時間がかかりますか?

散瞳薬を使用した場合は、30分~1時間ほど待ってから、眼底検査を行います。眼底検査自体は、数分で終わります。なお散瞳薬によって開いた瞳孔は、約4時間で元の状態に戻ります。

車の運転をして受診してもよいですか?

散瞳薬の使用後約4時間は、車の運転、細かいものを見る作業ができません。ご来院の際も、なるべく公共交通機関などをお使いになるよう、お願いします。

眼底検査は怖いですか?

フラッシュによって目が眩みますが、5~10分程度で元に戻ります。痛みもなく、「怖い」ということはないかと思います。ご不安な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。