- 屈折異常(遠視・近視・乱視)とは

- 遠くが見えにくい「近視」の原因と症状

- 老眼とは違う「遠視」の原因と症状

- ものがぶれて見える「乱視」の原因と症状

- 子どもにも多い?屈折異常と視力低下の関係

- 屈折異常の検査方法

- 屈折異常の治療方法

屈折異常(遠視・近視・乱視)とは

屈折異常とは、何らかの原因によって、外から入ってきた光が網膜上で正しく像を結ばす、ピントが合わない状態を指します。

屈折異常には、近視、遠視、乱視があります。

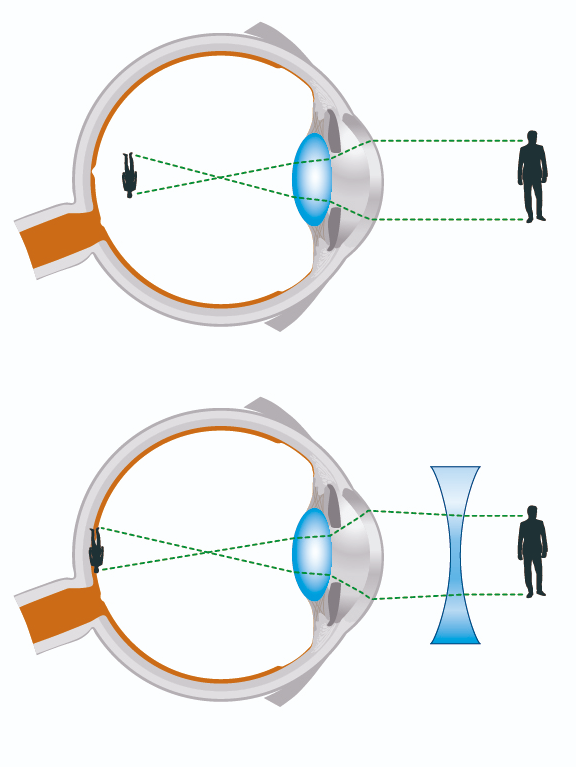

遠くが見えにくい「近視」の原因と症状

近視では、近くは見えるけれど、遠くが見えにくくなります。

近視では、近くは見えるけれど、遠くが見えにくくなります。

眼軸長(眼球の前後の長さ)が長いために、網膜より前方で像が結ばれ、上記のような見え方になります。

原因

近視の原因は、遺伝的要因と環境的要因に分けられます。

遺伝的要因

両親の両方が近視でない場合を基準とすると、両親の両方が近視である場合には約5倍、両親の片方が近視である場合には約2倍、近視になる確率が高くなります。

環境的要因

近い距離で物を見る習慣、外遊びの減少(太陽光を浴びる時間が少ないこと)も、近視の進行に影響します。スマホ・タブレット・携帯ゲームを使用する子どもは、特に注意が必要です。

症状

近視は、以下のような症状を伴います。ただし、黄斑浮腫、網脈絡膜萎縮、牽引性黄斑症、牽引性網膜剥離などを合併した病的近視の場合には、その疾患に応じた他の症状も加わります。

- 近い距離ははっきり見えるが、遠くがぼやけて見えづらい

- 目が疲れやすい

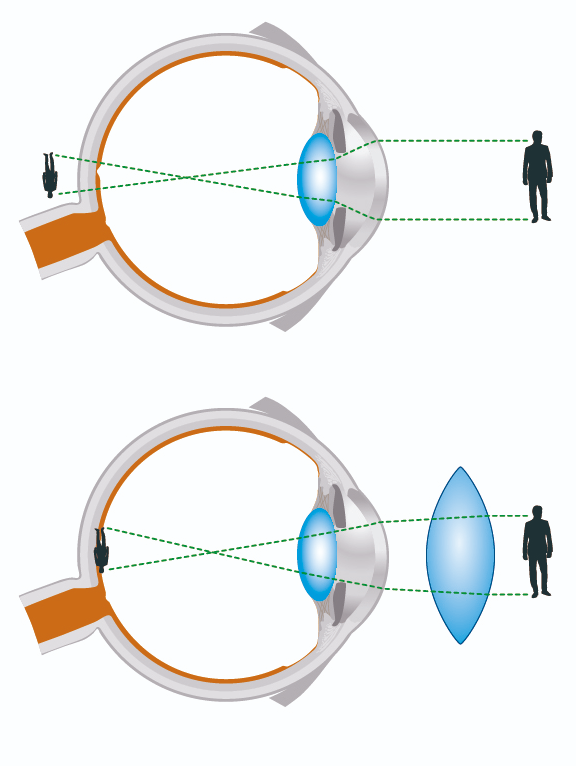

老眼とは違う「遠視」の原因と症状

遠視では、遠くはある程度見えやすいけれど、近くが見えづらくなります。

眼軸長の短さなどで、このような見え方になります。

なお、遠視は老眼とは異なります。老眼の場合は、老化に伴うピントの調節機能の低下が原因で、近くは見えるけれど遠くが見えない、また遠くは見えるけれど近くが見えないという見え方になります。

原因

眼軸長の短さ、角膜や水晶体の屈折率の低さなどによって、網膜より後方で光が集まることが原因となります。

生まれたばかりの頃は誰もが遠視ですが、通常はその後成長によって眼軸長が伸び、遠視も改善されます。しかし、強い遠視である場合などは、年齢を重ねても眼軸長が伸びず、遠視が残ります。

症状

遠視では、以下のような症状が見られます。

- 近い距離が見えづらい(遠くはある程度見える)

- 読書、パソコン作業などで目が疲れやすい

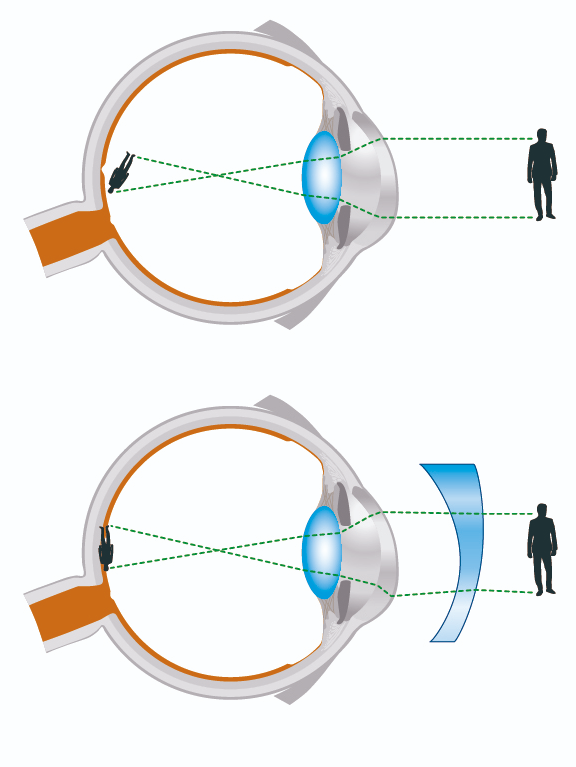

ものがぶれて見える「乱視」の原因と症状

乱視では、物がぼやけて見える、字が二重に見えるといった見え方を伴います。

乱視では、物がぼやけて見える、字が二重に見えるといった見え方を伴います。

角膜や水晶体の形状が不規則であり、光が正しく集まらないために、上記のような見え方となります。

原因

乱視は正乱視と不正乱視に分けられ、それぞれ原因が異なります。

正乱視

先天性または加齢などによって、角膜が歪み、発生する乱視です。ほとんどの乱視が、この正乱視に分類されます。

不正乱視

円錐角膜、外傷、角膜手術などによって角膜が歪み、発生する乱視です。原因となっている疾患を治療することで、改善が期待できます。

症状

乱視では、以下のような症状が見られます。

- 物がぼやけて見える

- 文字が二重や三重に見える

- 目が疲れやすい

子どもにも多い?屈折異常と視力低下の関係

遠視や乱視といった屈折異常があると、視力の発達が遅れることがあり、これを「弱視」と言います。

遠視や乱視といった屈折異常があると、視力の発達が遅れることがあり、これを「弱視」と言います。

弱視になると、眼鏡をかけても十分な視力が得られません。成人後、車の免許が取れない等の問題につながることがあります。

しかし、遠視・乱視によるお子様の弱視は、ご家庭で注意しているだけではなかなか気づけません。その弱視を発見するために重要となるのが、三歳児健診です。三歳児健診で異常を指摘された場合には、必ず精密検査を受けてください。

なお、斜視によって弱視になることもありますが、斜視は外見からも分かりやすいため、見逃されて治療が遅れるというケースは少なくなります。

屈折異常の検査方法

視力検査

まずは裸眼視力を調べ、レフラクトメーターの数値をもとに、レンズを使って矯正視力を調べます。

矯正によって、どこまで見えるかが分かります。

レフラクトメーター(他覚的屈折検査)

近視・遠視・乱視の度数を調べる検査です。

結果をもとに、矯正視力を測定する際のレンズを選定します。

近視視力検査

老眼の検査です。ピントの調節力を測定します。

屈折異常の治療方法

近視

眼鏡、コンタクトレンズの装用により矯正するのが基本です。

角膜を削るレーシック手術、就寝中の専用レンズの装用によって日中の視力矯正を図るオルソケラトロジー治療などが行われることもあります。

また、子どもの近視の進行抑制を目的として、低濃度アトロピン点眼、オルソケラトロジー治療などが行われることもあります。

遠視

眼鏡、コンタクトレンズの装用により矯正するのが基本です。

乱視

正乱視と不正乱視で、治療法が異なります。

正乱視の場合

円柱レンズを用いた眼鏡、乱視用コンタクトレンズ(ソフト・ハード)により矯正します。

不正乱視の場合

ハードコンタクトレンズで矯正します。不正乱視の原因となる疾患がある場合には、その治療を行います。

子供の屈折異常

眼鏡の装用

正しい度数の眼鏡を装用します。成長とともに屈折度数は変わるため、定期的な検査・度数の調整が必要です。適切な眼鏡の装用は、弱視の改善、矯正視力向上につながります。

アイパッチ治療

視力の発達に左右の目で差がある場合、眼鏡の装用に加えて、アイパッチ治療を併用します。

1日数時間、視力が良い方の目を隠すという方法です。視力が悪い方の目に刺激を与えることで、視力の発達を促します。