- 網膜静脈閉塞症とは?

- 片目の視界がぼやける・見えにくい…網膜静脈閉塞症の症状かも?

- 網膜静脈閉塞症の原因

- 網膜静脈閉塞症はどんな人がなりやすい?

- 網膜静脈閉塞症の検査方法

- 網膜静脈閉塞症の治療方法

- 放置するとどうなる?網膜静脈閉塞症の失明リスク

網膜静脈閉塞症とは?

網膜には、多くの酸素を必要とする血管が張り巡らされています。網膜静脈閉塞症では、この網膜内や視神経内の静脈が詰まり、眼底出血や黄斑浮腫を引き起こします。

主な原因は、血管が脆く硬くなる動脈硬化です。動脈硬化は全身の血管で進行し、これにより網膜内・視神経内の静脈が圧迫され、詰まります。

高血圧や糖尿病などの生活習慣病のある50歳以上の方は、特に発症リスクが高くなります。

網膜静脈閉塞症は大きく、以下のように2つのタイプに分けられます。

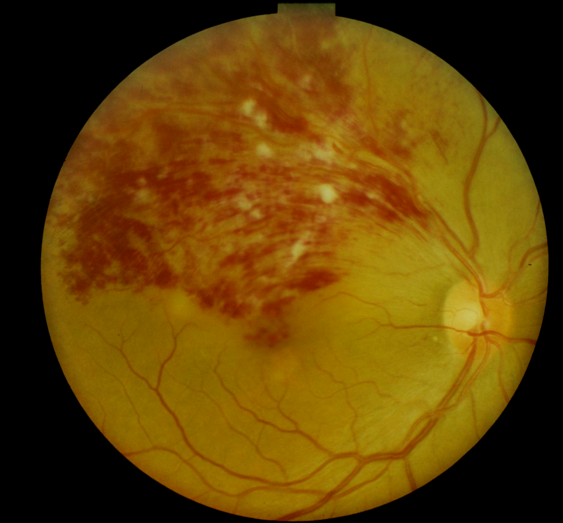

網膜静脈分枝閉塞症

網膜内の静脈が詰まるタイプです。網膜の動脈と静脈が交差するところで詰まりが生じます。眼底出血、黄斑浮腫を引き起こすことがあります。

網膜内の静脈が詰まるタイプです。網膜の動脈と静脈が交差するところで詰まりが生じます。眼底出血、黄斑浮腫を引き起こすことがあります。

こちらの網膜静脈分岐閉塞症が、網膜静脈閉塞症の大部分を占めます。

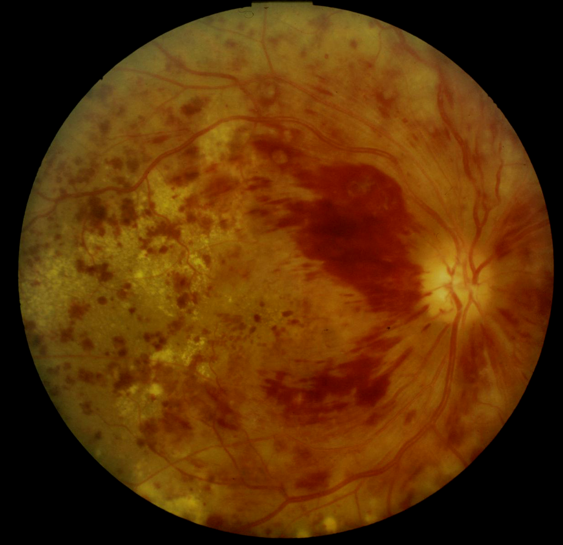

網膜中心静脈閉塞症

視神経内の静脈が詰まるタイプです。静脈の根元が詰まっているため、網膜の全体に影響し、眼底出血・黄斑浮腫の原因となります。

視神経内の静脈が詰まるタイプです。静脈の根元が詰まっているため、網膜の全体に影響し、眼底出血・黄斑浮腫の原因となります。

網膜静脈分岐閉塞症より頻度は低いものの、比較的若い方に発症する傾向があります。

片目の視界がぼやける・

見えにくい…

網膜静脈閉塞症の症状かも?

網膜静脈閉塞症の主な症状

視力低下

突然、片目の視力が低下します。網膜の血流が低下し、酸素不足・浮腫みが生じるために起こる症状です。

暗点

視野の一部に暗点(暗いところ)が現れます。網膜が障害され、光を感じ取る視細胞が正しく働かなくなるために起こる症状です。

物が歪んで見える

網膜の中心にある黄斑部が障害された場合に、物が歪んで見えることがあります。

網膜静脈閉塞症の見え方

もやがかかる・かすんで見える

視界全体にもやがかかったり、かすんだように見えることがあります。

視野が欠ける

視野の一部が欠ける、暗く見えることがあります。

色がくすむ

実際よりも、色がくすんで見えることがあります。

網膜静脈閉塞症の原因

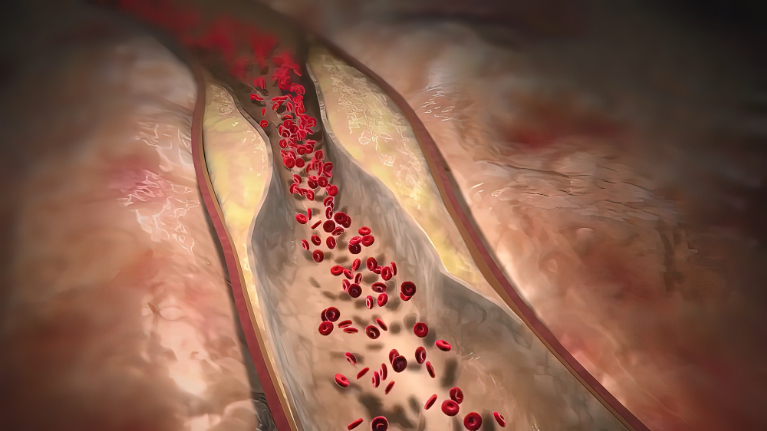

網膜静脈閉塞症の主な原因は、動脈硬化です。動脈硬化は、全身で進行します。網膜内・視神経内で動脈硬化が進行することで、並走する静脈が圧迫され、詰まりが生じます。なお動脈硬化は、加齢・生活習慣病(高血圧症・糖尿病・脂質異常症)などによって進行します。

網膜静脈閉塞症の主な原因は、動脈硬化です。動脈硬化は、全身で進行します。網膜内・視神経内で動脈硬化が進行することで、並走する静脈が圧迫され、詰まりが生じます。なお動脈硬化は、加齢・生活習慣病(高血圧症・糖尿病・脂質異常症)などによって進行します。

その他、緑内障に伴う眼圧の上昇、血液疾患による血液凝固異常が原因になることもあります。

網膜静脈閉塞症は

どんな人がなりやすい?

以下に該当する場合には、網膜静脈閉塞症を発症しやすいと言えます。

網膜静脈閉塞症になりやすい方

- 50歳以上

- 高血圧症、糖尿病、脂質異常症がある

- 生活習慣が乱れている、太っている

- 緑内障がある

- 血液疾患がある

網膜静脈閉塞症の検査方法

視力検査

裸眼視力、矯正視力を測定します。

眼底検査

散瞳薬で瞳孔を開いた上で、眼底カメラで網膜を含めた眼底を観察します。静脈の閉塞に伴う出血、浮腫み、血管異常などを確認できます。

光干渉断層計(OCT)検査

網膜の断面を撮影・観察する検査です。黄斑の浮腫、網膜の構造などを確認します。

蛍光眼底造影検査

静脈から蛍光色素(フルオレセイン色素)を注射し、色素が網膜血管を通過する様子を眼底カメラで観察するという検査です。色素によって網膜の血管が鮮明に映し出され、閉塞部位、新生血管の有無などが分かります。

視野検査

網膜静脈閉塞症の症状の1つに、視野欠損があります。視野検査では、視野の広さ、欠損の有無などを調べます。閉塞している範囲、閉塞による影響を詳細に評価できます。

網膜静脈閉塞症の治療方法

網膜静脈閉塞症の治療には、硝子体注射、硝子体手術、レーザー治療があります。

硝子体注射

VEGF(血管内皮細胞増殖因子)を抑制する抗VEGF薬を眼内へと注射する治療です。抗VEGF薬の作用により、網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫を改善します。定期的に検査を受けながら、浮腫が再発した場合には注射を行います。

硝子体手術

高度な硝子体出血が生じている場合には、その出血を取り除く硝子体手術を行います。白目部分に小さな穴をあけ、そこから器具を挿入し、出血や濁りを取り除きます。硝子体注射があまり効かない場合に硝子体手術を組み合わせることもあります。

レーザー治療

血流が低下した網膜にレーザーを照射する治療です。VEGFの産生の抑制が期待できますが、浮腫や視力を改善することはできません。硝子体出血の予防として実施することもあります。

放置するとどうなる?

網膜静脈閉塞症の失明リスク

網膜静脈閉塞症は、閉塞の部位・範囲によっては、失明に至る可能性があります。

網膜静脈閉塞症は、閉塞の部位・範囲によっては、失明に至る可能性があります。

特に、視神経内の静脈が詰まる網膜中心静脈閉塞症の場合、黄斑浮腫・網膜剥離・新生血管緑内障などを合併している場合には、大幅な視力低下、失明のリスクが高くなります。

症状に気づいた時にすぐに受診すること、無症状であっても40歳以降は定期的に検査を受けることが、進行を防ぐことへとつながります。