白内障とは

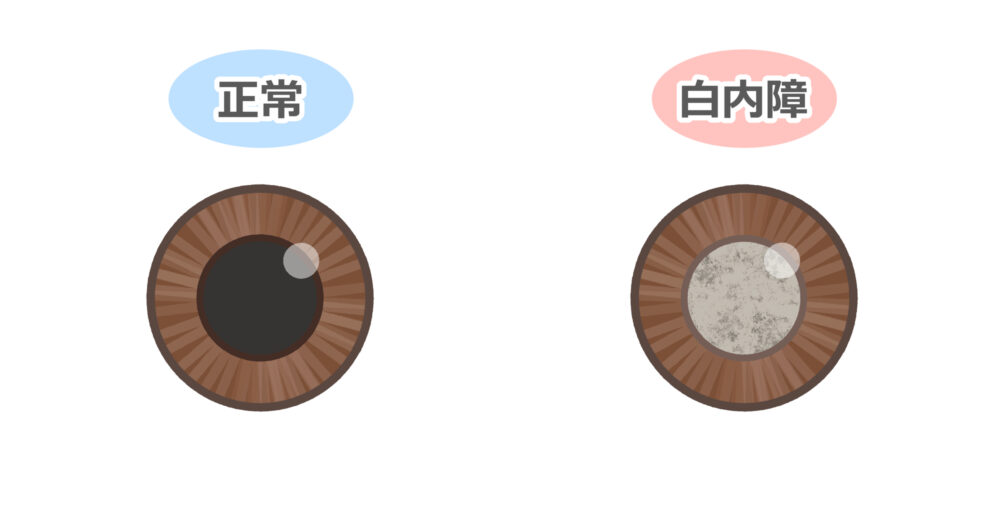

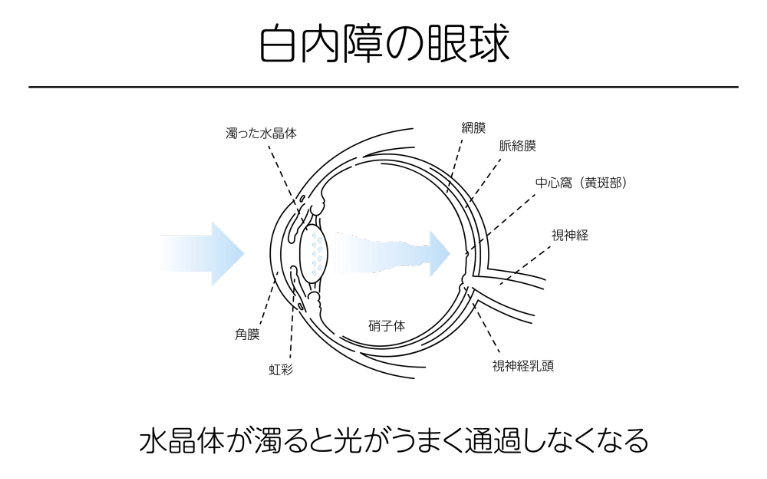

白内障とは、カメラでいうレンズの役割を担っている「水晶体」が、白く濁る病気です。

白内障とは、カメラでいうレンズの役割を担っている「水晶体」が、白く濁る病気です。

主に加齢を原因とする病気であり、50歳以上のすべての方に発症する可能性があります。

年齢を重ねるにつれて罹患率は高くなり、70歳代で8割以上、80代でほぼすべての人が白内障になるとされています。

「水晶体」が濁ることで、光が網膜まで届きにくくなり、視力低下やかすみ目、まぶしさ(羞明)などの症状が現れます。これらの症状は、徐々に出現・進行するため、見え方の異変に気づけず、受診が遅れるケースも見られます。

「水晶体」が濁ることで、光が網膜まで届きにくくなり、視力低下やかすみ目、まぶしさ(羞明)などの症状が現れます。これらの症状は、徐々に出現・進行するため、見え方の異変に気づけず、受診が遅れるケースも見られます。

進行した白内障を根本的に治療する場合には、手術が必要になります。

手術では、水晶体を濁りごと取り除き、代わりに「眼内レンズ」を挿入する術式が一般的です。

白内障手術は、当院院長の専門分野です。確実性・安全性の高い日帰り手術を行いますので、どうぞ安心してご相談ください。

症状

- 視力低下

- かすみ目

- 物がぼやけて見える

- 眩しさ

- 視界の暗さ

- 眼鏡が合わなくなった

原因

加齢

白内障の最大の原因となるのが、加齢です。加齢によって眼内に老廃物が蓄積したり、水晶体内部の酸化・糖化が進むことで、濁りが生じます。また、水晶体の弾力も低下していき、ピントの調整が難しくなると、近くのものが見えづらくなる老眼を引き起こします。

なお、白濁した水晶体はその後、黄色、褐色へと変化し、放置すれば失明へと至ります。

その他

糖尿病、アトピー性皮膚炎、ぶどう膜炎といった他の疾患、放射線・紫外線・薬剤の副作用・遺伝的要因・胎内感染・外傷などが原因になることもあります。

20代や30代といった若い世代で発症する場合には、アトピー性皮膚炎が原因になることが多くなります。薬剤性のものとしては、長期にわたる副腎皮質ホルモン(ステロイド)を内服が原因になるケースが挙げられます。

白内障の検査

視力検査

裸眼視力、矯正視力を測定します。

矯正しても視力が上がらない場合、白内障や他の眼疾患の疑いが強まります。

視力低下は白内障の代表的な症状ですが、視力低下の程度と病期は必ずしも一致しません。

そのため、視力低下が軽微であっても、手術が必要になることがあります。

眼圧検査

眼圧とは、眼球の硬さのことを指します。

眼圧検査では、目に空気を当てて、その硬さを測定します。

眼圧が高い場合には、視神経が圧迫されるため、視覚や視野に異常をきたします。

白内障、緑内障、網膜剥離、ぶどう膜炎など、さまざまな疾患が疑われます。

コントラスト検査

日常生活に近い状態で、コントラスト感度を測定します。

30cm、60cm、1m、5mといった近方~遠方までの数値を調べられます。

コントラスト感度が低い場合、もっとも疑われるのが白内障です。視力に問題がなくても、コントラスト感度が低下すると、夜間や暗い場所での見えづらさ、眩しさなどが生じます。

眼底検査

散瞳薬で瞳孔を開いた上で、眼底を撮影・評価します。

視神経、網膜、硝子体の異常の有無などが分かります。

主に、白内障以外の病気を除外するために行います。

緑内障、糖尿病網膜症、加齢黄斑変性などの発見に有効です。

眼軸検査

眼軸長(眼球の前後の長さ)を調べる検査です。

光や超音波などを用いることで、正確な測定ができます。

白内障手術の際、適切な眼内レンズの度数を選択するために必須となる検査です。

測定した眼軸長から、瞬時に度数が算出されます。

細隙灯顕微鏡検査

細い帯状の光を眼球に当て、特殊な顕微鏡で角膜・水晶体・虹彩・網膜・硝子体などを拡大観察する、眼科で行われる基本的な検査です。

白内障の場合、その特徴である水晶体の濁り、その程度まで分かります。検査は痛みもなく、短時間で終わります。

虹彩炎、硝子体出血、後部硝子体剥離など、さまざまな疾患の発見に役立ちます。

手術のタイミング=日常生活に

支障が出たら

白内障手術を検討するタイミングは、家事、仕事、趣味などの日常生活において、患者様が見えづらさ等の症状から支障が出た時と言えます。

白内障手術を検討するタイミングは、家事、仕事、趣味などの日常生活において、患者様が見えづらさ等の症状から支障が出た時と言えます。

たとえば、本やスマホの文字が見えづらくなった、眩しさを不快に感じるといったケースです。これまで普通にできていたことに時間がかかる、うまくいかずストレスになる、不便に感じるといった場合には、早期の受診をおすすめします。

特に車の運転をする方は、眩しさなどの症状があると危険であるため、一度でも「おかしいな」と感じた時には様子見をせず、ご相談ください。

なお、白内障の多くは加齢を原因として発症します。

リスクが高くなる50歳以上の方は、健康に自信があっても、定期的に眼科で検査を受け、白内障の早期発見・早期治療に努めましょう。

当院院長は、白内障手術を専門の1つとしています。

豊富な知識と経験に基づいた、確実性・安全性の高い白内障手術を提供いたしますので、安心してご相談いただければと思います。

手術方法と流れ

白内障手術を受ける場合の治療の流れをご紹介します。

1検査・診察

視力検査・眼圧検査・コントラスト検査・眼底検査・眼軸検査・細隙灯顕微鏡検査などを行い、白内障の診断をします。また手術を安全に行うため、血液検査も行います。

視力検査・眼圧検査・コントラスト検査・眼底検査・眼軸検査・細隙灯顕微鏡検査などを行い、白内障の診断をします。また手術を安全に行うため、血液検査も行います。

検査後、その結果についてご説明いたします。

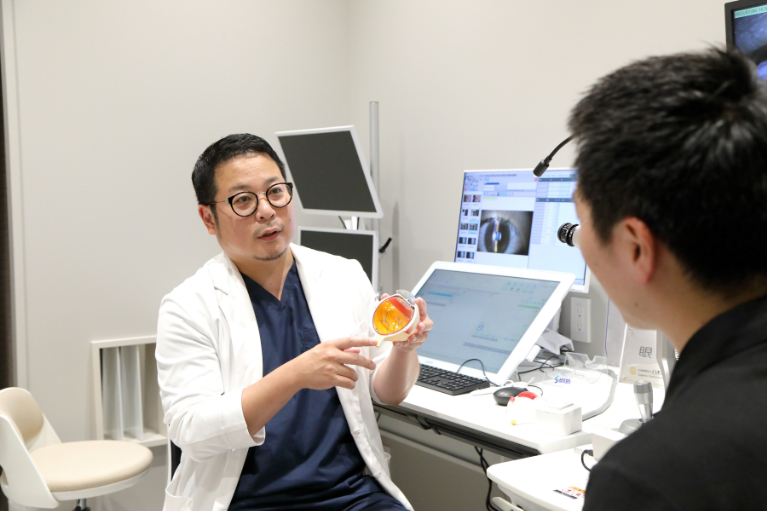

2手術内容の説明・手術日の決定

白内障手術の適応となるようでしたら、期待できる効果、合併症・リスクなどについてご説明いたします。

白内障手術の適応となるようでしたら、期待できる効果、合併症・リスクなどについてご説明いたします。

何かご不安・ご不明の点がございましたら、お気軽にお尋ねください。

ご理解・ご同意いただけましたら、手術日を決定します。

3手術3日前からの点眼

感染予防のため、抗菌薬の点眼を開始していただきます。

4手術当日

手術当日は、お時間に余裕を持ってお越しください。

手術当日は、お時間に余裕を持ってお越しください。

なお、術後はお車の運転ができません。ご家族の運転がむずかしい場合は、公共交通機関やタクシーでお越しください。

可能であれば、ご家族の付き添いをおすすめします。

5手術の実施

麻酔が効いていますので、手術中に痛みはあまり感じません。手術時間は、10分程度です。

①洗眼・麻酔

ベッドの上で横になり、洗眼をした上で、局所麻酔(点眼麻酔)をかけます。必要に応じて、前房内麻酔やテノン嚢下麻酔を併用します。

※当院では、閉所恐怖症や長時間の手術が予想される場合、全身麻酔にも対応しております。

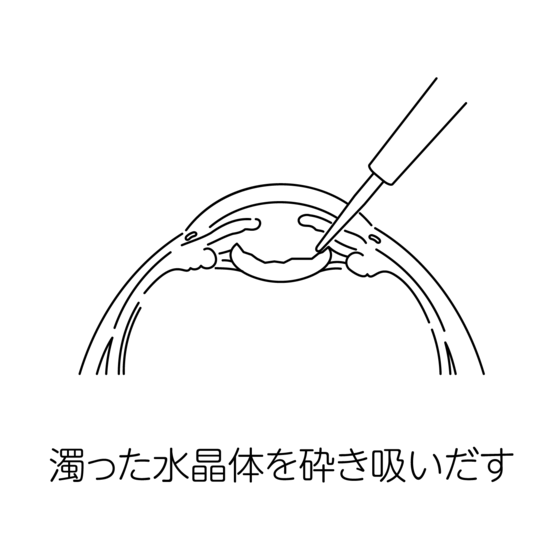

②水晶体前嚢の切開・

水晶体の吸引

黒目と白目の境界のあたりに2.4mm程度の切開を加え、そこから水晶体前嚢を円型に切り抜きます。

黒目と白目の境界のあたりに2.4mm程度の切開を加え、そこから水晶体前嚢を円型に切り抜きます。

その上で、濁った水晶体を吸引します。

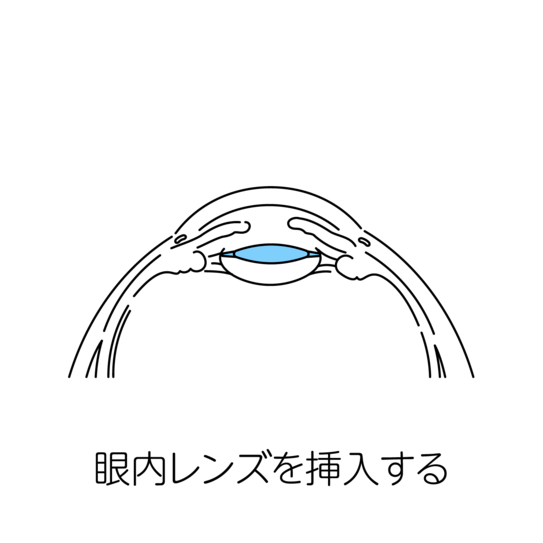

③眼内レンズ挿入・固定

水晶体の代わりに人工の眼内レンズを挿入し、水晶体嚢(水晶体が入っていた袋)に固定します。

水晶体の代わりに人工の眼内レンズを挿入し、水晶体嚢(水晶体が入っていた袋)に固定します。

6手術後

院内でゆっくりとお休みになっていただいてから、目の状態を確認し、ご帰宅となります。

院内でゆっくりとお休みになっていただいてから、目の状態を確認し、ご帰宅となります。

ご帰宅後も、眼帯をつけたまま、お過ごしください。

7手術翌日以降

手術翌日にご来院いただき、感染症の有無、眼圧などを調べます。

この時に眼帯を外せますが、以降も目をぶつけたり、こすったりしないようにご注意ください。

手術の3日後、1週間後、2週間後、1カ月後にも、経過観察のためにご来院いただきます。

(診察の頻度は、患者様の目の状態によって異なる場合があります。)

当院で行う白内障手術の

麻酔について

局所麻酔

白内障の手術は、基本的に局所麻酔で行います。白内障手術における局所麻酔とは、点眼麻酔、前房内麻酔、テノン嚢下麻酔などのことを指します。

手術中は基本的に痛みを感じません。万が一痛みを感じた時には医師にお知らせください(意識があります)。局所麻酔を追加します。

全身麻酔

痛み、手術に対する不安感が強い場合や仰臥位安静を維持できない患者様には、全身麻酔で対応します。

全身麻酔をかけると、患者様は痛みを感じず、意識もなくなります。手術前に絶食が必要になったり、手術後の安静時間が長くなったりするデメリットもございますが、ご希望の方は医師にお伝えください。

眼内レンズ(単焦点・多焦点)

白内障手術では、濁った水晶体を取り除き、代わりに人工の眼内レンズを挿入します。

眼内レンズは、単焦点眼内レンズと、多焦点眼内レンズに分けられ、術後の見え方が異なります。

患者様のライフスタイル・ご希望に応じて、適切な眼内レンズを選択します。

単焦点眼内レンズ

保険診療として選択できるレンズです。

近方~遠方のある1カ所に焦点が合います。それ以外の距離を見る際には、眼鏡が必要になります。

ただし、焦点の合う1カ所に限定して言えば、多焦点眼内レンズよりよく見えます。

メリット

- 視力が安定しやすい

- 夜間のハロー・グレア現象が起きにくい

- 保険適用になるためコストが削減できる

デメリット

- 1つの焦点を見ることに絞っているため、異なる距離を見たいときに眼鏡が必要になる場合がある(特に近い距離を補正することが多い)

多焦点眼内レンズ

選定療養または自費診療として選択できるレンズです。そのため、単焦点眼内レンズと比べると、費用は高くなります。

近方~遠方の、複数個所に焦点が合います。眼鏡の装用機会を減らせる、あるいはまったく装用せずに過ごすことができます。

メリット

- 近くから遠くまで焦点を合わせることができる。

- 眼鏡を使用せず日常生活ができる。

デメリット

- 夜間にハロー現象、グレア現象が起こりやすい。

(夜間の運転が難しくなる場合がある) - 視力が安定するまで時間がかかることがある。

ハロー・グレア現象とは

光がにじんで見える、光の周りに輪郭が見える、まぶしく感じる現象を指し、特に夜間に起こりやすい不具合です。

光がにじんで見える、光の周りに輪郭が見える、まぶしく感じる現象を指し、特に夜間に起こりやすい不具合です。

多焦点眼内レンズは「複数の焦点を持つ」特性があるため、光の屈折に影響を与えてこのような現象が起こりやすくなります。

単焦点眼内レンズでも起こることはありますが、そのケースは少ないとされています。

注意事項

手術翌日

- 手術翌日の診察までは、眼帯をつけたままお過ごしください。

- 眼帯を外してからも、目をぶつけたり、擦ったりしないようにしてください。

- 処方された点眼薬は、用法・用量を守り、正しくご使用ください。

- 何か異常を感じた時には、すぐに当院にご連絡ください。

日常生活

- 手術の当日は、車やバイク、自転車の運転ができません。

- 手術当日は、入浴・シャワーはお控えになり、タオルで身体を拭く程度に留めてください。

シャワーは手術の2日後から、首から下のみ可能です。

洗髪・洗顔は術後3日目から可能になります。入浴は、手術の5日後から再開できます。 - 手術後翌日から、散歩などの軽い運動は再開できます。

汗をかく運動は、術後1週間が経過してからの再開としてください。 - 手術後2日間は、お仕事をお休みになってください。またお仕事の内容によっては、より長いお休みが必要になることがありますので、事前にご相談ください。

- 手術後1週間は、メイク、ヘアカラー・パーマをしないでください。

- 手術後1週間は、できるだけ保護眼鏡をかけてお過ごしください。

費用

| 1割負担 | 3割負担 | |

| 白内障手術 | 約15000円(片目) | 約45000円(片目) |