- 増殖糖尿病網膜症とは

- 急激な視力低下に注意!増殖糖尿病網膜症の症状

- なぜ増殖糖尿病網膜症になるのか?

- 増殖糖尿病網膜症の検査方法

- 増殖糖尿病網膜症の治療方法

- 増殖糖尿病網膜症は手術が必要?硝子体手術の適応と流れ

- 手術後の合併症リスク

増殖糖尿病網膜症とは

糖尿病によって網膜の血管が障害された状態を、糖尿病網膜症と呼びます。糖尿病の代表的な合併症として、よく知られています。

糖尿病によって網膜の血管が障害された状態を、糖尿病網膜症と呼びます。糖尿病の代表的な合併症として、よく知られています。

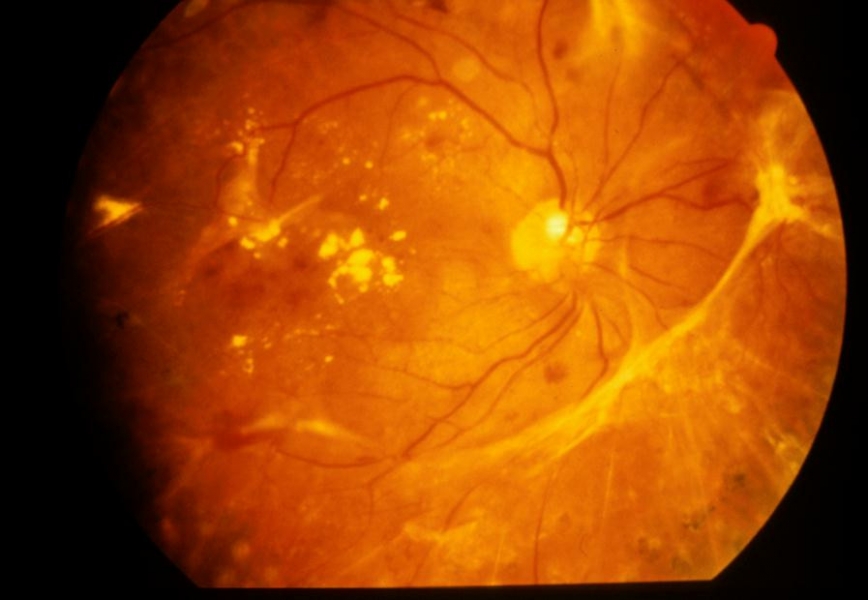

糖尿病網膜症になると、眼底検査で網膜に小さな出血、硬性白斑(黄色い沈着物)が認められますが、この段階ではほとんど自覚症状がありません。その後、治療を受けずに放置していると、新生血管の発生、新生血管が破れることで生じる硝子体出血などが起こります。このように、糖尿病網膜症の中でも進行した病態のことを、「増殖糖尿病網膜症」と言います。

急激な視力低下に注意!増殖糖尿病網膜症の症状

糖尿病および糖尿病網膜症は、初期症状の乏しい病気です。

しかし糖尿病網膜症が進行し、増殖糖尿病網膜症になると、視力や視野にかかわる以下のような症状が現れます。「症状の出始めだからまだ大丈夫」という病気ではありませんので、できるだけ早く、当院にご相談ください。

硝子体出血に伴う症状

突然、視野の中に墨汁を垂らしたようなものが見えます。その後、範囲が徐々に広がり、視野全体が真っ赤になります。飛蚊症を伴うこともあります。

牽引性網膜剥離に伴う症状

高度の視力障害、視野欠損、目の痛み、物が歪んで見える(変視症)、中心部の見えづらさ・ぼやける(中心暗点)といった症状が現れます。

もともと白内障や緑内障がある場合など、これらの症状に気づけないということも少なくありません。

なぜ増殖糖尿病網膜症になるのか?

増殖糖尿病網膜症は、糖尿病網膜症の最終段階です。糖尿病に伴う動脈硬化が網膜で進み、障害されることで糖尿病網膜症を発症し、放置していると増殖糖尿病網膜症へと至ります。つまりもとをたどれば、糖尿病が原因ということになります。

糖尿病にならないことが何よりの予防ですが、糖尿病と診断されてからきちんとその治療を行うことが、糖尿病網膜症の予防や進行の抑制につながります。

糖尿病網膜症は、以下のような経過を辿り、進行します。

1.単純糖尿病網膜症

糖尿病発症後、平均5~10年で単純糖尿病網膜症が発症します。網膜の小さな出血、硬性白斑などが見られますが、自覚症状はほぼありません。またこの状態は、血糖コントロールをはじめとする適切な治療によって改善が可能です。

糖尿病発症後、平均5~10年で単純糖尿病網膜症が発症します。網膜の小さな出血、硬性白斑などが見られますが、自覚症状はほぼありません。またこの状態は、血糖コントロールをはじめとする適切な治療によって改善が可能です。

2.前増殖糖尿病網膜症

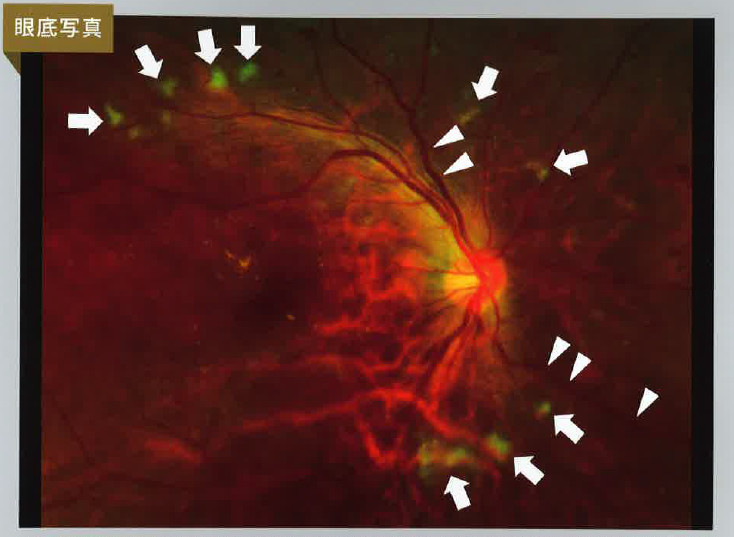

単純糖尿病網膜症の発症後、平均2~3年で、前増殖糖尿病網膜症へと移行します。網膜の血管が詰まりやすくなること、狭くなることで血流が低下します。同時に、酸素・栄養を供給するために、本来は不要であるはずの異常な血管(新生血管)が発生します。新生血管はもろく、すぐに破れてしまいます。視野がぼやける等の症状が現れますが、ご自身では気づけないことが多くなります。

単純糖尿病網膜症の発症後、平均2~3年で、前増殖糖尿病網膜症へと移行します。網膜の血管が詰まりやすくなること、狭くなることで血流が低下します。同時に、酸素・栄養を供給するために、本来は不要であるはずの異常な血管(新生血管)が発生します。新生血管はもろく、すぐに破れてしまいます。視野がぼやける等の症状が現れますが、ご自身では気づけないことが多くなります。

3.増殖糖尿病網膜症

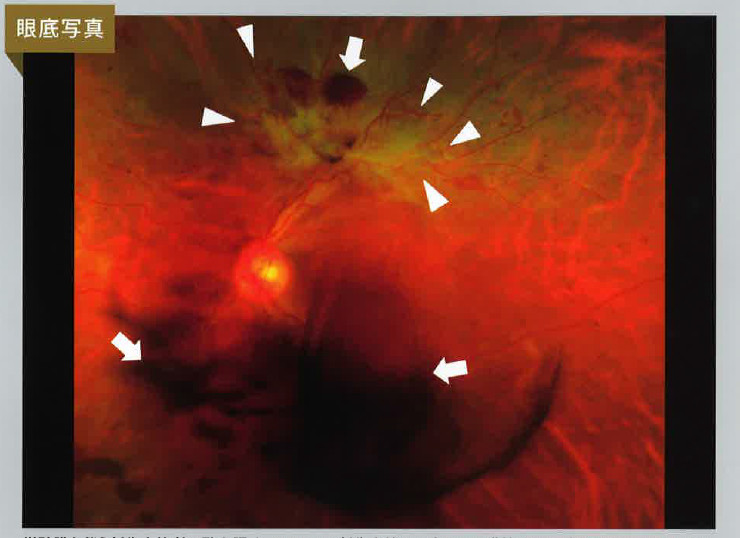

前増殖網膜症の発症後、平均1~2年で、増殖糖尿病網膜症へと移行します。新生血管が多数生まれ、すぐに破れます。硝子体出血や牽引性網膜剥離が生じます。

前増殖網膜症の発症後、平均1~2年で、増殖糖尿病網膜症へと移行します。新生血管が多数生まれ、すぐに破れます。硝子体出血や牽引性網膜剥離が生じます。

増殖糖尿病網膜症の検査方法

視力検査・眼圧検査・細隙灯顕微鏡検査・眼底検査・蛍光眼底造影検査などを行います。

視力検査・眼圧検査・細隙灯顕微鏡検査・眼底検査・蛍光眼底造影検査などを行います。

網膜の状態を詳しく調べるため、散瞳薬で瞳孔を開いて検査を行う必要があります。

硝子体出血、網膜剥離、増殖膜など特有の所見が認められた場合に、増殖糖尿病網膜症と診断します。

増殖糖尿病網膜症の治療方法

糖尿病網膜症の治療には、主に以下の3つがあります。

レーザー治療(網膜光凝固術)

レーザーの照射により、新生血管の発生を抑えるという治療です。もろく破れやすい新生血管の発生を抑制することが、出血の予防となります。レーザーの照射時間は、約10分です。複数回の照射が必要になることもあります。

硝子体手術

硝子体出血や牽引性網膜剥離が起こっている場合には、硝子体手術の適応となります。白目部分に小さな穴をあけ、そこから器具を挿入し、出血を取り除いたり、網膜を元の位置に戻したりと、さまざまな処置を行います。硝子体手術では、眼科で行われる手術の中でも特に高度な技術が求められます。近年は器具や手技の進歩により、日帰りでの実施が可能です。当院院長の専門領域であるため、安心してご相談ください。

硝子体出血や牽引性網膜剥離が起こっている場合には、硝子体手術の適応となります。白目部分に小さな穴をあけ、そこから器具を挿入し、出血を取り除いたり、網膜を元の位置に戻したりと、さまざまな処置を行います。硝子体手術では、眼科で行われる手術の中でも特に高度な技術が求められます。近年は器具や手技の進歩により、日帰りでの実施が可能です。当院院長の専門領域であるため、安心してご相談ください。

抗VEGF療法

深刻な視力低下を招く黄斑浮腫は、新生血管を原因として起こります。抗VEGF薬を眼内へと注射することで、新生血管の発生・成長の抑制、浮腫の改善を図ります。定期的に経過を観察しながら、必要に応じて注射を繰り返します。この注射に反応がないようなら硝子体手術を施行します。

増殖糖尿病網膜症は手術が必要?硝子体手術の適応と流れ

増殖糖尿病網膜症を除く糖尿病網膜症、つまり単純糖尿病網膜症や前増殖糖尿病網膜症の場合、血糖コントロールを行うことで、進行を抑制できることがあります。

しかし、増殖糖尿病網膜症まで進行した場合には、硝子体手術が必要になることがあります。

硝子体手術の適応

一般に、硝子体出血や牽引性網膜剥離を起こしている場合、レーザー治療、抗VEGF療法では進行を抑制できず、硝子体手術の適応となります。

手術の流れ

硝子体手術では、白目部分に小さな穴(直径0.4~0.5mm)を3つあけ、そこから細い器具を挿入し、さまざまな処置を行います。

具体的な処置としては、硝子体・増殖膜の切除、新生血管の切断・剥離・熱凝固などが挙げられます。また、術後の網膜剥離、再出血が起こる可能性が高い場合には、空気やガス、シリコンオイルを注入します。この場合、術後1から2週間ほどを、うつ伏せの姿勢で過ごす必要があります。またシリコンオイルを注入したケースでは、2~3ヶ月後に、シリコンオイルを抜去する再手術も必要です。

硝子体手術の所要時間は、症例によって異なりますが、30~90分程度が目安です。

手術後の合併症リスク

増殖糖尿病網膜症に対する硝子体手術の合併症、リスクについてご説明します。

再出血(硝子体出血)

手術後、眼圧の変動などを原因として、再出血を起こすことがあります。活動性が高度な増殖糖尿病網膜症の場合、1~2割の症例で再出血が見られます。多くは1~2週間で自然に吸収されますが、場合によっては再手術が必要になります。

再増殖

手術を行っても活動性が抑えられず、組織が再増殖する合併症です。速やかに再手術を行います。空気やガス、シリコンオイルの注入が必要になることもあります。

網膜剥離

牽引性網膜剥離があるケース、増殖膜と網膜の癒着が強いケースなどでは、合併症として網膜剥離が起こることがあります。再手術、および空気やシリコンオイルの注入が必要になります。

緑内障

手術後、線維血管膜によって房水の排出性が悪くなり、眼圧上昇、そして緑内障を引き起こすことがあります。まずは点眼薬による治療を試みますが、抗VEGF療法、緑内障手術が必要になることもあります。

眼内炎(術後感染)

3,000~5,000人に1人の割合で発生する、重篤な合併症です。ほとんどは、手術後数日~1週間以内に発生します。すぐに、硝子体手術を行います。