- 加齢黄斑変性症とはどういう病気?

- 加齢黄斑変性症の初期症状

- なぜ起こる?加齢黄斑変性症の原因と仕組み

- 加齢黄斑変性症になりやすい人の特徴

- 加齢黄斑変性症の失明までの期間とは?

- 加齢黄斑変性症の治療法

- 加齢黄斑変性症で気を付けること

加齢黄斑変性症とはどういう病気?

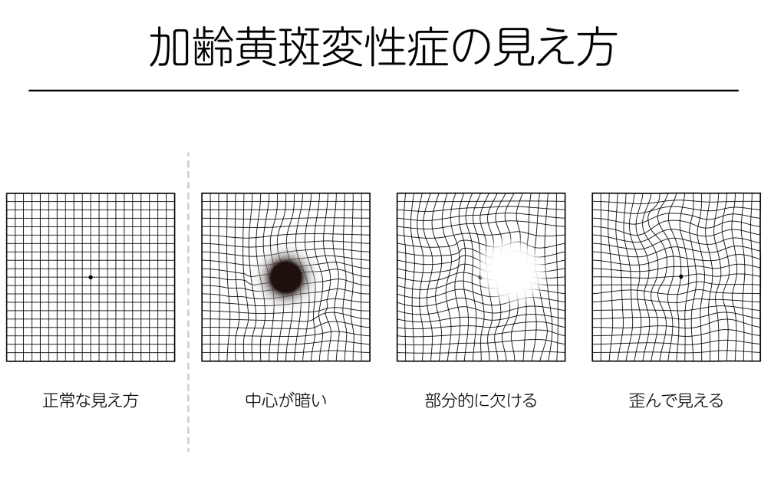

加齢黄斑変性症とは、主に加齢を原因として、網膜の中心部である「黄斑部」で出血・浮腫が生じ、視力低下などの症状を引き起こす病気です。黄斑は、細かいものを見る際に重要な役割を担っており、この部分に出血や浮腫、新生血管の発生などが起こることで、物がゆがんで見える(=変視症)、視野の中心が暗くなる(=中心暗点)といった症状が現れます。

放置していると視力の回復が難しくなり、最悪の場合には失明に至ります。近年、社会の高齢化と共に、患者数は増加傾向にあり、国内では、中途失明の原因の第4位になっている病気です。

治療では、硝子体注射、硝子体手術、光線力学療法などを行います。硝子体手術は眼科手術の中でも高度な技術が求められますが、当院院長の専門分野でもございますので、どうぞ安心してご相談ください。

加齢黄斑変性症の初期症状

初期症状としては、視界の中心近くが歪む「変視症」がよく知られています。進行し、視界の中心部が見えなくなる「中心暗点」が現れる頃には、色の識別も困難になります。

初期症状としては、視界の中心近くが歪む「変視症」がよく知られています。進行し、視界の中心部が見えなくなる「中心暗点」が現れる頃には、色の識別も困難になります。

- 物が歪んで見える、中心が歪む

- 物がぼやけて見える

- 中心部が見えない、暗い、

欠けている - 色の識別が難しくなった

- 視力低下、失明

加齢黄斑変性症のセルフチェック

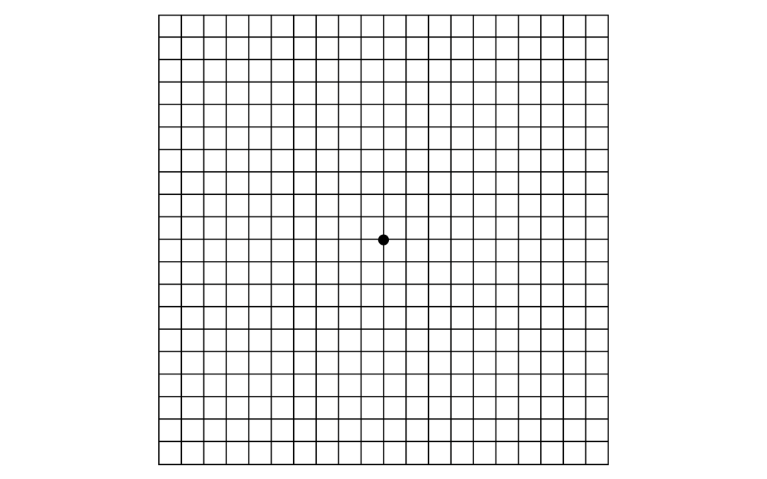

アムスラーチャートという図を用いて、加齢黄斑変性症のセルフチェックができます。

- 眼鏡・コンタクトレンズ・老眼鏡を使用している方は、装用した状態でチェックします。

- 明るい場所で、アムスラーチャートを30cmの距離から見ます。

- 左右どちらかの目を手で隠した状態で、中心の黒い点を見ます。

- アムスラーチャートの一部が歪む、ぼやける、欠けるといった場合には、加齢黄斑変性症などの眼疾患の疑いが強まります。お早目に当院にご相談ください。

- 反対側の目についても、同じように試してください。

なぜ起こる?加齢黄斑変性症の原因と仕組み

加齢黄斑変性症は、滲出型と萎縮型に分けられ、その原因が異なります。

新生血管型加齢黄斑変性(滲出型)

もろい新生血管が何かの拍子で破れることが原因になるタイプです。出血が網膜に溜まることで、視細胞が障害されます。

急激な視力低下、中心暗点が起こりやすい傾向があります。

非新生血管型加齢黄斑変性(萎縮型)

加齢に伴う黄斑部の細胞組織の萎縮によって、変視症をはじめとするさまざまな症状が引き起こされます。

通常、症状の進行は緩やかです。また、視力低下はあまり強く現れません。

加齢黄斑変性症になりやすい人の特徴

以下に該当する人は、そうでない人よりも加齢黄斑変性症の発症リスクが高くなります。

- 60歳以上

- 女性

- 加齢黄斑変性症の家族歴がある

- 喫煙習慣がある

- 長時間紫外線を浴びている

- 肥満、高BMI

- 高血圧症、高コレステロール

- 網膜の異常がある

- ビタミンC、ビタミンE、亜鉛が不足気味

加齢黄斑変性症の失明までの期間とは?

加齢黄斑変性症によって破壊された黄斑部の細胞は、二度と元には戻りません。長く放置していると、最悪の場合には失明に至ります。

加齢黄斑変性症によって破壊された黄斑部の細胞は、二度と元には戻りません。長く放置していると、最悪の場合には失明に至ります。

特に滲出型では、急激な視力低下・失明のリスクが高くなります。ただ、萎縮型から滲出型へと移行するケースもあるため、失明に至るまでの期間についてはっきりと申し上げることはできません。

間違いなく言えるのは、早期発見が視力低下や失明のリスク低減につながるということです。

加齢黄斑変性症の治療法

硝子体注射

新生血管の誕生・成長を抑制する「抗VEGF薬」を、眼内に直接注射する治療です。

4~6週間ごとに2~3回の注射を行い、その後は経過を観察しながら、必要時に注射を行います。

光線力学的療法(PDT)

主に、新生血管が黄斑部で認められる場合に行う治療です。光感受性物質を含む薬剤を点滴し、レーザーを黄斑部に照射することで、新生血管を減らしていきます。

加齢黄斑変性症で気を付けること

加齢黄斑変性症と診断された場合には、以下のような点にお気をつけください。

治療の際、改めて詳しくご説明いたします。

バランスの良い食事を摂る

身体の栄養状態は、目の健康にも影響します。栄養バランスに気をつけた食事を摂りましょう。特に加齢黄斑変性症においては、ビタミンA・C・E、ルテイン、亜鉛などが、進行の抑制、予防に効果があると言われています。

目を紫外線から守る

紫外線の浴び過ぎは、視細胞の老化を招くと言われています。特に夏場は、サングラス、日傘、帽子などで、目の紫外線対策を行いましょう。

目を酷使しない

スマホの普及、デスクワークの増加により、現代を生きる私たちの目は酷使されがちです。スマホの使い方の見直し、パソコン作業中の小まめな休憩、そして十分な睡眠によって、目の酷使を防ぎましょう。

禁煙

慣は、加齢黄斑変性症、白内障、緑内障、糖尿病網膜症どの発症率を高めるリスク因子の1つと指摘されています。

できる限り、禁煙をしてください。